| お知らせ 新着情報 ≫ |

| ●、今年の楽古舎の一大事件 | |

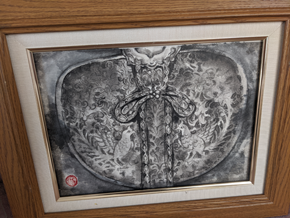

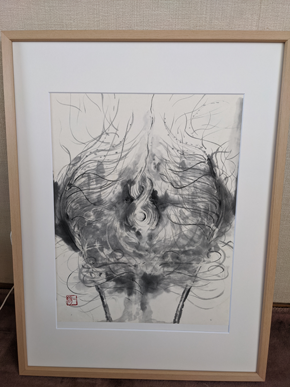

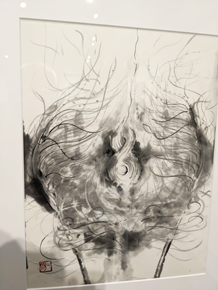

今年2月に「神道心象画水墨画集―天之瓊矛―を発刊しました。それに掲載のアメノヌボコの水墨画10数点を自宅で盗まれてしまいました。玄関のカギを開けて持ち運んだようなのです。私も鍵を渡したのがいけなったのですね。まさかそのようなことをするとは思いませんからね。人の親切、好意、やさしさ、情を踏みにじる人がこの世にいるのですね。知人、生徒には黙っていたのですが、大晦日という事で年のけじめとして掲載しました。写真の絵画を見られましたら盗品ですのでご連絡頂きますか。私の周りにこのような人がいる事が寂しいです。私は教室で常に人間として恥じないように生きていきなさいと言っているのに何も理解していなかったことに私自身にふがいなさを感じる一件です。このような人間を作るために教室開いている訳でもないので3月に教室を閉めようかなと思いましたが、生徒さんから一人の人間の行為で止めないでくださいと言われました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー(神道教養講座)の開催日程 | |

*、講座内容-「ミ」の言霊と「ミ」の働き(「ミ」が何故神にに使われるのか)東京、桑名教室 〇、桑名教室 |

|

| ●、冬至節祭 12月22日 | |

楽古舎としては冬至節の当日に初めての冬至節祭を斎行。冬至は一陽来復の日で、陰遁から陽遁へと変わる節の日です。大祓式五巻奏上の間に一人づつ人形代の名前を挙げて剣印でお祓い、お香で清めてから息吹の祓い。次に黄色の冬至粥の神事。直会の食事は黄色のお粥と「ん」のつく7種の食べ物。黄色を基調として食事を頂きました、その日の夕方に揖斐川にて人形代を流しお祓い致しました。人形代を送って頂きました人達喜んでください。今年の冬至節の占いは地雷復に雷水解の卦が出ました。まさに冬至節の一陽来復に相応しい卦です。「解」は大地の眠りから目覚めていよいよ躍進していく卦です。一年を占める年の暮の大祓式に来年の吉運が出たと喜んでいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●、一弦琴と伊勢国学者 10月25日 | |

松阪市にある旧長谷川治郎兵衛宅で一弦琴の演奏と伊勢国学者の講義を行ってきました。朝早く松阪について本居ノ宣長神社参拝。次に久しぶりに本居宣長記念館に見学。お昼は本居庵で季節に合わせて芋汁のまぐろ山掛け丼を頂戴。お昼過ぎに長谷川邸にてと演奏と伊勢国学者の話を午後4時半までつらつらとお話しさせて頂きました。明治維新に至る尊王思想、復古主義を打ち立てた国学者、思想家を数多く輩出したのが他ならぬ伊勢の国学者、三重県人です。三重県人の誇りのお話しです。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、山の幸に恵まれました | |

夏野菜は雨不足と猛暑で全くダメでしたが、神様は良くしたもので、今年は山の幸に恵まれました。柿は甲州百目という種類で柿ジェリーのような甘い柿です。アケビは利尿効果があるそうですが沢山採れています。どちらも来られる人達にお分けして喜んで頂いてます。 |

|

|

|

|

|

| ●、「第38回楽古舎教養セミナー神道霊学ー =神の気= | |

「伯家神道とミの言霊の働き」 |

|

| ●、楽古舎教養セミナー「神道霊学」 第36回「我が国の古代医療」 | |

「内容」 1,世界の宗教の生い立ちと我が国の神道の生い立ち。2、呪術医療とは。3、呪術医療としての祓いの意義。4,審神者神事と古代医療。 |

|

| ●、重陽節句祭(尾花粥神事) 9月28日 | |

当会の重陽節句祭は一般的な民間の「菊の節句祭」ではなく古神道行法で行う節句祭で「尾花粥神事」と言います。尾花は萱、ススキの別称。萱の神様を降臨願い神事を行います。楽古舎では9月末に行っています。新暦9月9日ではご存じの通りに菊の花、萱が生えておりません。今年も萱の穂が出るか心配しておりましたが、10日前位から穂をつけて頂き安心しました。尾花の神事は伯家神道に伝わる伝統でその昔は宮中節句祭でもありました。萱の効能として利尿、解毒、かぜ、高血圧に効果があるそうです。午前11時から始まりましたが、参加者皆様が神道講話を行きたいという事で5時過ぎまでお話しさせて頂きました。 |

|

|

|

|

|

| ●、「第37回楽古舎教養セミナー神道霊学ー =神の気= | |

「伯家神道と息吹永世の呼吸法)」 |

|

| ●、一弦琴演奏―「伊勢国学者と一弦琴」- | |

三重県は江戸時代中期から多くの国学者を生み出した土地柄ですが、現在の人達に忘れられた存在です。伊勢の国学者の思想は明治維新の大きな原動力となりました。当日は一弦琴と国学者の話に合わせて和歌から生まれる言霊の話を行います。特に三重県人は是非おいでください。郷土三重県の偉人を知る良い機会です。 |

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー「神道霊学」第35回―伯家神道行法―神の気 | |

楽古舎教養セミナー「神道霊学」第35回―伯家神道行法―神の気 |

|

| ●、奥伊勢宮川峡 9月25日 | |

孫と約束していたので奥伊勢宮川峡で行ってきました。一つには鮎料理を食べるためです。宮川は皆さん伊勢に入る時にわたる大きな川です。その上流です。この川は昔は「大川」「度会の河」「五十鈴の河」とも呼ばれ、豊受大神宮(外宮)の禊の川でした。外宮の豊受川の「豊」が取れて「宮川」と言います。古の参宮される人は伊勢に入る前にこの川で禊して参宮されたんです。聖地と俗界の境界の河でもあったんですね。今はその事を知る人もなくなりました。昨日は伊豆河津で海の禊して、今日は伊勢の宮川の上流で禊です。どれだけ清まったのか、それだけ罪穢れを背負っているのかどちらでしょうね。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎研修会2日目 8月24日 | |

早朝5時半より伊豆河津の今井浜にて禊行法。初めての人もおられて真剣にやって頂きました。丁度東の空から太陽が顔を出し、日の出の海で清々しく気持ちよく行法を終えることが出来ました。海が美しく透き通っていました。最高!最高!皆さん大満足の様子でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎研修会 8月23日~24日 | |

1泊の研修会を伊豆河津で行いました。初日の23日は一弦琴演奏とカムカム公演です。皆さんで一緒になって楽しく面白く歌い踊り楽しみました。デイジュリドウ奏者のノブさんが共演して頂き盛り上がりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、「第36回楽古舎教養セミナー神道霊学ー =神の気= | |

「伯家神道と呪術医療(皇朝医道)」 |

|

| ●、=楽古舎教養セミナー「神道霊学」の案内= | |

第35回―伯家神道行法―神の気― |

|

| ●、楽古舎研修会 8月23日~24日 1泊2日 | |

「場 所」 いりあい村 伊豆河津町見高 午前11時半伊豆河津駅集合 |

|

| ●、七夕節会祭 7月13日 | |

7月13日この日の暦は十二直は建(神仏祭祀の最良日)二十八宿は昴(神仏祭祀、祝い事吉)。旧暦では天恩日。最良の吉日に七夕祭斎行。楽古舎の七夕祭りは彦星、織姫の中国由来の祭りではなく、古神道に伝わる祭りです。わが国で祀る祭神三柱をお祭りしておこないます。水の祭りですので祓い流すことから、楽古舎では毎年この日に大祓式を行います。同じく古神道秘伝の神事「竹若水の伝」を斎行。同じく「言の葉」幸はう和歌の歌合せを行います。秀作がいくつかできました。このできた歌は歌占いですので竹笹に結びます。この日に食べる食事のメインは油で揚げた菓子です。前々日から仕込みに入ります。この菓子は昔からこの日に食べるもので無病息災。災難厄除けの意があります。古神道ならではの祓いをかけて作る菓子です。此れも秘伝として残っております。これが伯家神道に残る七夕神事で白川家が行った五節句の祭りです。 |

|

|

|

| ●、「楽古舎教養セミナー神道秘話ー 第35回伯家神道行法=神の気= | |

久しぶりに第35回楽古舎教養講座を開催します。和学教授所に伝わる審神者神事の話です。 |

|

| ●、本居宣長ノ宮での一弦琴演奏 | |

松阪商人発祥の地である三重県松阪に祀られている本居宣長ノ宮で一弦琴の演奏を行ってきました。この神社に祀られているご祭神は日本四大人(荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤)の中の本居宣長、平田篤胤が祀られています。一弦琴の全盛時代は江戸時代中期から明治時代後期までです。「やまとことのは」なる和歌を歌う伴奏曲として用いられたのが一弦琴です。そこで伊勢国学者と一弦琴、本居宣長とが唱えた言霊の話をいたしました。本殿には溢れるばかりの人達の参会を頂き、帰りには多くの人からもう一度演奏を聞かせてくださいと嬉しい言葉を掛けられました。伊勢は心の故郷と言いますが、松坂は日本人の魂の故郷です。復古主義の思想から尊王運動へとつながる原動力だったんです。 |

|

|

|

| ●、一弦琴演奏と和歌の世界 | |

来る7月5日(土)午前10時半から日本三大国学者である本居宣長を祭神として祀られている「本居宣長ノ宮」で一弦琴と三重県の国学者の話を行います。三重県は国学者を沢山輩出しています。その人達の国学の思想によって明治維新が遂行されました。その時に歌われたのが和歌(やまと歌)であり、伴奏楽器が一弦琴です。200年ほど前の偉人の歴史は、現在においてその記憶を消されてしまいました。今の時代になって、日本の精神を学ぶ、、日本を知ると言った思想が叫ばれています。よみがえれ日本、目覚めよ三重県人の魂を呼び起こす演奏会です。三重県の人達は自らの歴史を知るためにもこぞっておいでください。 |

|

|

|

| ●、東京都美術館 平泉展 | |

| 21日までの会期で東京都美術館(上野公園内)で開催されている平泉展に龍の画2点を出展しています。見学がてら古典民俗楽器一弦琴を観覧者に紹介してきました。お昼は上野公園内の韻松亭でおいしい料理を頂きました。ホット息抜きできる佇まいの場所として上野公園に伺った折は必ず食事を韻松亭で頂いています。 | |

|

|

|

|

| ●、南伊豆河津を訪ねて | |

| 5月26日、知人の誘いを受け伊豆の河津へ1泊2日で行って来ました。河津と言うと河津桜が有名ですが、それは最近の事だそうです。以外にも相撲の決まり手河津掛けの場所であったとはつい知らず。河津について早速お参りした所が杉鉾別命神社(来宮神社)何と何とここにはそれは立派な国の天然記念物になっている大楠の木がありました。神木、巨木巡りが好きな私はこれまで見てきた大楠では大きな巨木です。次は川端康成「伊豆の踊子」を執筆した福田屋旅館へ。次は伊豆の国最古の伊古奈姫命神社(白濱神社)。拝殿の彫刻は立派な彫り物です。そこkら坂を上って本殿参拝。本殿の裏の古代祭祀場、聖地である岩場にて伊豆七島を拝礼。この伊豆七島はご祭神三島の神が島造りをした故事があります。何とこの三島の神はこの地から三島市の三島大社に遷座されたそうです。いわば本宮となります。写真の古木はご神木の白龍が宿ると言われる栢槇です。参拝後舟戸の番屋で伊豆七島を見ながら入浴。 | |

|

|

|

|

|

|

| ●、端午節句祭 5月5日 | |

昨日までに採取した薬草を調理して薬膳料理を供膳しての端午節祭斎行。祭典の中で「耳くじり神事」があり良い言葉を耳にするようにとの呪文を唱えての神事をこの日に行います。東京から彦根さんが来て頂き、篠笛「もがり笛」に合わせて舞を舞って頂きました。端午節句のおさがりは「無病息災」「悪疫退散」の菖蒲飾りです。 |

|

|

|

|

|

| ●、一弦琴演奏―和歌とコトタマの世界ー | |

4月27日、京都御所前に鎮座する護王神社にて一弦琴の演奏とコトタマの講演を行いました。京都をはじめ関西各所から、遠くは愛媛、香川からも聞きに来て頂きました。京都での演奏は初めてです。今から50年前大津から山中越えをして京都まで毎週1回稽古に通っていた頃を懐かしみました。図らずも護王神社のご祭神和気清麻呂公の御神寶展を開催。宮司が挨拶に来られ、本郷宮司と久しぶりにお会いできました。演奏では私としては初めての舞と朗読を試みました。舞手も突然の要請でしたが、上手に舞いをして花を添えて頂きました。 |

|

|

|

|

|

| ●、一弦琴演奏とコトタマ講演の案内 | |

「日時」 2025年4月27日(日)午後1時半(午後1時より入場) |

|

|

|

| ●、三月巳の日祓い 3月30日 | |

当会では毎年ひな祭り祭を「巳の日の祓い」として行っております。明日は旧暦のひな祭り。今年最初に行う祓いが「巳の日の祓い」です。お招きするご祭神は天木綿筒神、意富加牟豆美神二柱神。参列者の人形代を船に乗せて桃の枝でのお祓いを致します。その時に包丁式を行い手を触れずにお供え物を調理していきます。祭典後お茶会を楽しみました。その後直会。季節の春野菜の料理と蛤、湯豆腐などを頂きました。 |

|

|

|

|

|

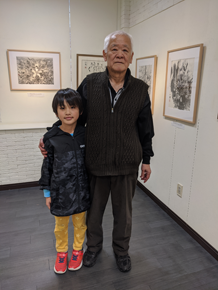

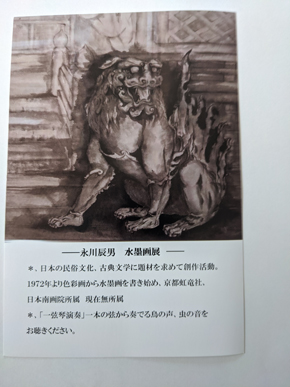

| ●、永川一陽水墨画展開催 | |

3月11日より15日まで水墨画個展開催。開催セレモニーとして一弦琴、篠笛演奏を行いました。お近くの人は見に来て下さい。今回は東京在住の野村さんに何から何までお世話頂きました。 |

|

|

|

|

|

| ●、神道心象水墨画集〜〜天之瓊矛〜〜販売開始 | |

著 者 永川 一陽(えがわ いちよう) |

|

|

|

|

|

| ●、玄−KUROI−2025展 | |

玄−KUROI−2025展に龍の水墨画3点を出展しています。東京銀座では初めてのギャラリーでの出展です。お近くへ来られましたらお立ち寄りください。 |

|

|

|

|

|

| ●、豆撒き神事 | |

4年ぶりの2月2日の節分祭。朝より厄除け祈祷のお祓いを済ませた午後4時より豆撒き神事。その前に弓矢の神事。1番矢を放つとなんと我が家の孫が朱塗りの矢をキャッチ。身内だけに他の参拝者に申し訳ない気持ちと良くつかんだなと感心。神社奉仕が終わった後は我が家での追儺式。孫達が大きな声で「鬼は外 福は内」と豆撒き。明日は山鳥たちの御馳走になります。山鳥と言えば畑のキャベツ全部山鳥の大群のエサになってしまいました。鳥の恩返しを期待しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、神道心象水墨画集〜〜天之瓊矛〜〜2月中旬出版予定 只今予約受付中 | |

著 者 永川 一陽(えがわ いちよう) 《目次》 二 かむながらの道 四 氣の表現と芸術 五 作品集 |

|

|

|

| ●、第37回平泉展 | |

第37回平泉展出品の為に水墨画2点を本日発送いたしました。題材は「高天原神話 天の御柱」「高天原神話 イザナギ・イザナミ」。お近くの人は見に来て下さい。 |

|

|

|

| ●、ひふみ粥神事 | |

1月13日午前11時。楽古舎では今から40数年前から小豆粥神事を行っていますが、お粥を作る時に「ひふみ祝詞」をあげる事より「ひふみ粥神事」と言います。まず「湯神楽」を行い参列者を湯で祓い清めます。その後に粥の神事。「ひふみ」を唱えながら一人一人交代で叶い棒を掻き回します。この神事はイザナギ、イザナミの国造り神話に由来する神事です。皆様の言霊の力によってテカテカに光り輝く小豆粥が出来上がりました。楽古舎の年間行事の中でもこの神事の時のみ、正月の神事という事で祝い唄を歌います。 |

|

|

|

|

|

| ●、一弦琴演奏会―やまと歌から生まれるコトタマの世界― | |

東京代々木の代々木能舞台で一弦琴の演奏会開催。定員の50名の人においで頂きました。琴の音に魅了され、何人かの人は涙流す人もおいでになり、こちらも胸がジーンとなりました。講演は「やまと歌から生まれるコトタマの世界」。1、歌は神が宿るもの。2、やまと歌の生い立ち。3、やまと言葉と言霊。4、もののあはれ。を講演。次にやまと歌の歌い方を行いました。街はクリスマス気分ですね。 |

|

|

|

| ●、鎮魂祭斎行 11月23日 | |

新嘗祭の当日、楽古舎では午前11時から鎮魂祭斎行。当会の鎮魂祭は和学教授所の伝統に倣って、江戸時代の神祇官統領白川伯王家本に従って古例に従って斎行。その特色として幽斎神事である「忌廻清廻の神事」「八足机の神事」「掛巻くの神事」「鈿女の神事」「御衣振動の神事」「招魂の神事」「玉結びの神事」など2時間かけての神事を斎行して国家鎮護、皇室の弥栄をお祈り致しました。 |

|

|

|

| ●、女流画家より「タマ」の絵画を奉納頂きました | |

楽古舎鎮魂祭祭典を前にして女流画家より「タマ」の絵画を奉納頂きました。ブルーの丸い球にバックの赤い燃えるような色彩により、ひときわブルーの澄んだ色が生えています。この球はアースを表しているのでは思うのですが、宇宙全体が”タマ”でできている広い宇宙観を見る思いがあります。1月下旬に出版する神道心象画-アメノヌボコ―もタマをテーマにして描いています。お楽しみ下さい。 |

|

|

|

| ●、一弦琴演奏会 令和6年12月8日(日)午後1時開演 | |

デイジュリドウ奏者のノブさんが賛助出演して頂き、代々木能舞台で一弦琴の演奏を行います。我が国に伝わるやまと歌に宿る神の話と言霊の話を行います。やまと歌(和歌)の歌い方にも幾通りかの歌い方があります。参加者皆さんでやまと歌を一緒に歌いましょう。参加お待ちしております。 【一弦琴奏者永川辰男】 |

|

|

|

| ●、一弦琴と篠笛の献奏 | |

秋祭りのシーズンです。桑名八幡宮とも言われる立坂神社の宵宮祭、例祭に祭典奉仕した後の夜の神賑行事に一弦琴と篠笛の献奏を行いました。境内は福引、ビンゴゲームの為か子供達が多いので唱歌の演奏にしました。 |

|

|

|

| ●、一弦琴と篠笛の献奏 | |

秋祭りのシーズンです。桑名八幡宮とも言われる立坂神社の宵宮祭、例祭に祭典奉仕した後の夜の神賑行事に一弦琴と篠笛の献奏を行いました。境内は福引、ビンゴゲームの為か子供達が多いので唱歌の演奏にしました。 |

|

|

|

| ●、一弦琴演奏 9月28日 | |

水墨画個展開催中、文人画家として一弦琴の演奏を行いました。バックの墨絵は100号の「孔雀明王」で、20年前に描いたものです。演奏の後に「和歌と言霊の世界」の講話を行いました。その後に和歌の朗詠と発声練習を行いました。 |

|

|

|

| ●、永川一陽水墨画展 | |

9月24日より29日まで四日市のギャラリー黒い森で水墨画展を開催。四日市での個展は17年ぶりです。28日は午後1時30分から一弦琴を演奏。トークは「和歌と言霊の世界」です。一緒に和歌を朗詠しましょう。参加をお待ちしております。 |

|

|

|

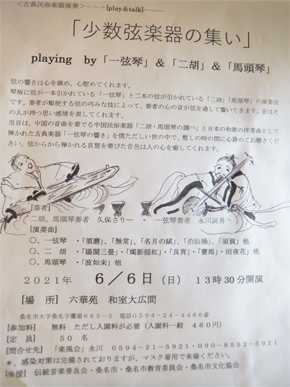

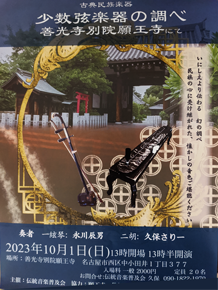

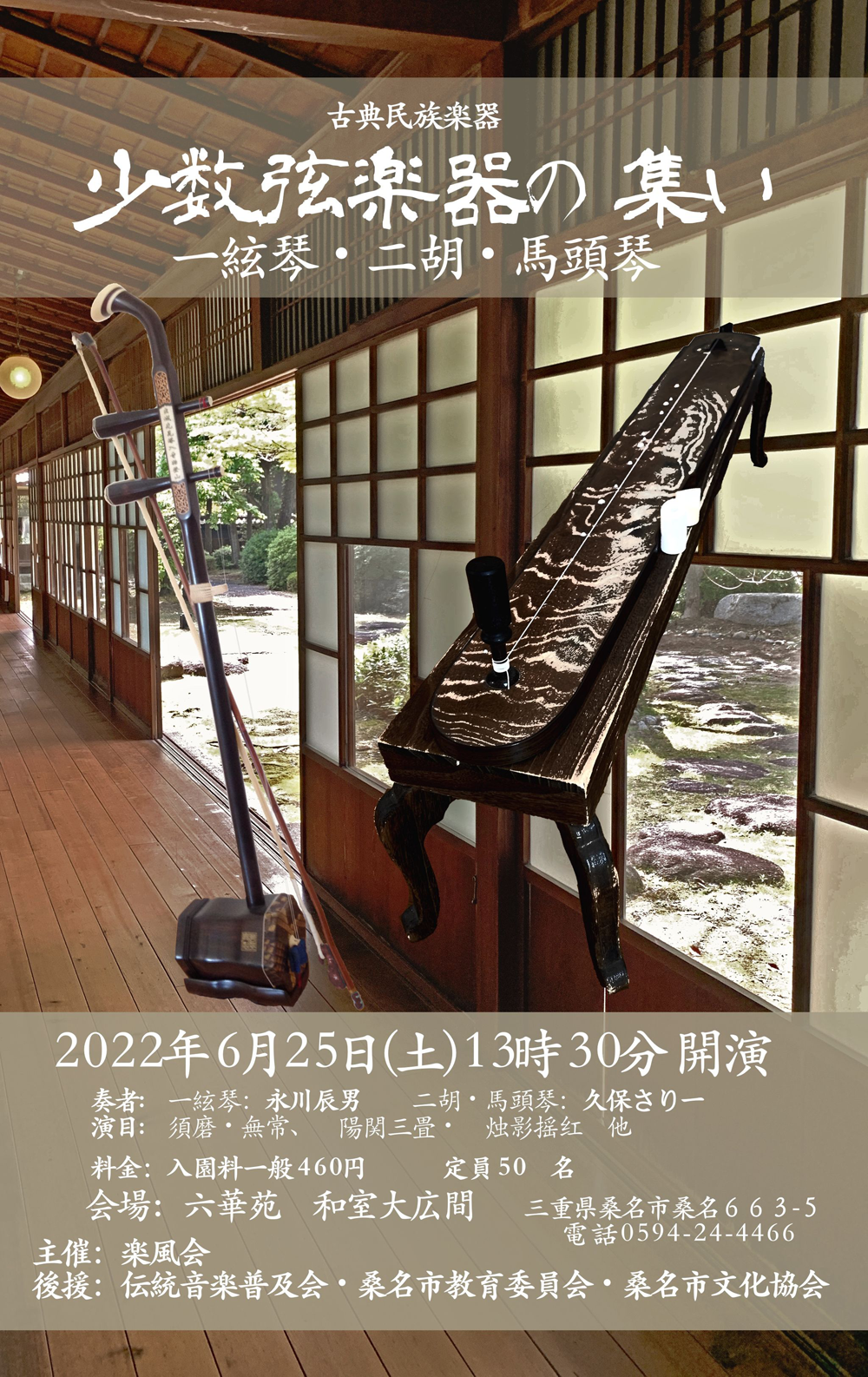

| ●、少数弦楽器の集い 9月8日 | |

名古屋文化のみちの橦木館で一弦琴を演奏してきました。ここでの演奏は10数年ぶりになります。夜の演奏という事で季節柄と合わせて、久しぶりに平家物語巻五ー月見の段―を演奏。庭にはススキの穂も出て頃合いに合った演奏でした。ただ残念なことに夏風邪を引いての演奏でしたので美声を聞かせなかったのが何よりも残念。 |

|

|

|

| ●、永川一陽 水墨画展 | |

三重県四日市では17年ぶりに個展を開催しますのでご案内致します。お近くの方はご来場ください。神道絵画の心象画を展示しております。 |

|

|

|

| ●、一弦琴演奏(少数弦楽器の集い) | |

「日時」令和6年9月8日(日)午後18時開演(17時半開場) ・ 「参加費」2000円 |

|

|

|

| ●、旧白洲邸武相荘見学 | |

長い間の念願の白洲邸見学。12月上旬の一弦琴演奏会(代々木能舞台)。2月3月の水墨画展覧会(銀座ギャラリー)打ち合わせの為に上京。毎月上京はしていても時間がなくゆっくりできないでいたが、少しの時間を利用して旧白洲邸に行ってきました。なるほどと思っていた佇まいでした。十分感得し、感無量でした。 |

|

|

|

|

|

| ●、高校の同窓会と法事を兼ねて長崎へ帰省 | |

4月12日、高校の同窓会と法事を兼ねて長崎へ帰省。毎回、帰省するたびに雲仙のホテルで親族での食事会を行っています。此度は永川家の出生のルーツを甥っ子に知って頂く為に、雲仙から南島原市におりて先祖の地に行ってきました。南島原では永川姓が多く「ながかわ」でなく「えがわ」と呼びます。私も3代前迄「えがわ」です。それ以前は「江川」です。5代前迄は写真の天満宮の宮司職で村人に読み書きを教えていたそうです。神社の前の道が「殿様道」と呼ばれる街道です。島原城大手門前からでる島原街道は参勤交代、領内巡視の藩士、旅人、交易商人で賑わっていましたが、今は昔日の面影もなく神社は荒れ果てていました。今は他所から宮司が来て奉仕しているとの事です。 |

|

|

|

|

|

| ●、個展開催のお知らせ | |

3月21日~25日まで岐阜梅林公園前のギャラリーマナンテイアル(いまじん2階)で個展開催の為に20日絵画搬入。午前11時から午後6時迄ですのでご都合つかれる人はお出かけ下さい。神話、神道と関わる絵を出品しております。お昼は岐阜公園内の田楽屋さんで豆腐田楽を頂きました。 |

|

|

|

|

|

| ●、立春正月 2月4日 | |

立春正月の朝のお参りが済んだ後にお雛様を飾りました。私の家では立春を迎えてからお雛様をお飾りするのが習わしです。私の家では1年を通じて神事を始め、祝い事のお飾りは女性が触るのでなく、男の仕事です。せめてもの女性への優しさでしょうか。今年は床の間の違い棚にお飾りしました。立春の節会らしく春を迎える華やかなお飾りです。 |

|

|

|

| ●、立坂神社節分祭 2月3日 | |

桑名八幡立坂神社節分祭奉仕。午後4時より節分祭豆まき神事。孫も豆まき神事の豆拾いに来て、沢山の豆袋とお菓子を頂きました。私は午前9時から神社務めで厄除け祈祷奉仕、その後に午後4時より本殿前で天地四方清祓いの弓矢神事。それを合図に豆まき神事。午後6時からは我が家での節分祭。邪気、邪霊、病魔退散の庭火を焚いて、それを合図に「鬼は外 福は内」孫達の大きな声で今年もヨシヨシ。家内安全、無病息災。 |

|

|

|

|

|

| ●、ひふみ粥神事 1月14日 | |

1月15日前後の日、粥占い神事、小豆粥神事を行う神社があります。楽古舎では今から40数年前から小豆粥神事を行っていますが、お粥を作る時に「ひふみ祝詞」をあげる事より「ひふみ粥神事」と言います。まず「湯神楽」を行い参列者を湯で祓い清めます。その後に粥の神事。「ひふみ」を唱えながら一人一人で交代で叶い棒を掻き回します。この神事はイザナギ、イザナミの国造り神話に由来する神事です。皆様の言霊の力によってテカテカに光り輝く小豆粥が出来上がりました。 |

|

|

|

| ●、第20回新春六華苑祭 | |

桑名市文化協会主催の第20回新春六華苑祭に一弦琴を演奏してきました。明治時代の鹿鳴館などを作ったコンドル作製の洋館、和館併合の建物で、木材王と言われた諸戸清六の建物です。曲目は新年にふさわしく「初春」「鴛鴦」「千代之友」「須賀」新年初めての演奏です |

|

|

|

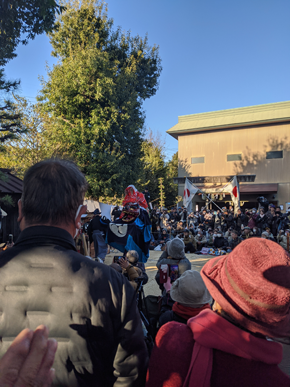

| ●、伊勢太神楽舞い納め 12月24日 | |

私が住む太夫鎮座の増田神社で行われる伊勢太神楽講社による伊勢太神楽の舞い納め。丁度日程が合いましたので、冬至節祭に参加された人を連れて家から100mばかしの増田神社へ案内。今から500年ほど前から伝承されているもので、江戸時代伊勢参宮が出来なかった人の為に太夫の神楽師が各地に赴いて神宮のお札をもって、各家のお祓いを行ってきました。1年に一度、講社の人が集まって増田神社に奉納する日が12月24日です。これまで見たことがない獅子神楽に皆さんには非常に喜んでいただきました。 |

|

|

|

|

|

| ●、冬至節祭と大祓式 12月24日 | |

当会では一陽来復を願って冬至節祭の時に合わせて大祓式を斎行。まず、古傳神事に倣って1年間をお守り頂く神前の御神鏡に日の神に招き籠って頂く神事を斎行した後に、崇敬者より送って頂いた人形代にお香で清め、剣印祓いで1枚づつ丁寧に名前を挙げて清祓い。その間大祓詞を五巻奏上。次にお粥神事。黄色のお粥を禊祓詞を唱えながら調理。直会は「うん」がつくように「ん」のつく食材を七種類頂きました。大晦日に恵方に貼る「歳徳神」と「八つめ目神龍」のお札を授与。直会の後、今日は太夫鎮座の増田神社の祭典でそちらに移動。午後4時解散。 |

|

|

|

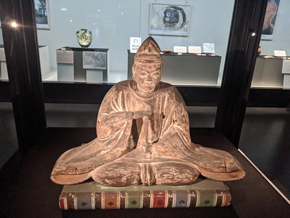

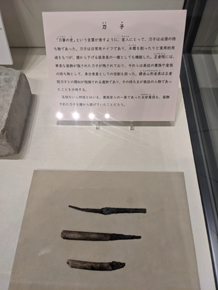

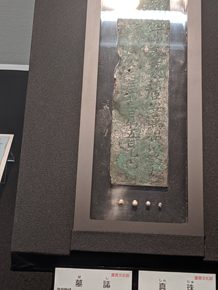

| ●、太安萬侶没後1300年特別展 | |

養老7年(723)に亡くなった太安萬侶没後13000特別展を見学に橿原考古学研究所付属博物館へ行ってきました。多氏一族と古代祭祀を研究している私には非常に興味ある企画です。安萬侶が養老5年(712)に古事記を撰録編纂して奏上されたことは知る所ですが、その2年後に亡くなり、1979年奈良市此瀬町の茶畑で墓が発見されました。その時の発掘資料の見学ですが、改めて発見当時の火葬墓の実態が分かりました。その当時の埋葬として個人の遺徳をしのぶ墓誌が記載されるようになったことです。この墓誌に真珠玉が4個ついているのが分かりますか。何かおまじないようなものなのでしょうか。又、当時の風習として火葬墓であったことです。当然、安萬侶も火葬されています。その棺の周りに沢山の木炭が敷かれていたとのことです。写真掲載していますが、当時の消しゴムが刀子(とうす)です。当時は紙がなく木の板(木簡)に記載ですので、官人は字を間違うと板を削る刀子を常に所持していたそうです。それと羊の硯石です。硯石も官位があって動物の形の硯石は位の高い人が使っていたそうです。安萬侶像は多神社所蔵の木造です。 |

|

|

|

|

|

| ●、鎮魂祭斎行 11月23日 | |

23日は新嘗祭です。その昔、前日に行われていたのが鎮魂祭です。楽古舎では午前11時から鎮魂祭斎行。当会の鎮魂祭は神祇官統領白川伯王家本に従って、古例に近い祭式で行っています。その特色として幽斎神事である「忌廻清廻の神事」「八足机の神事」「掛巻くの神事」「鈿女の神事」「御衣振動の神事」「招魂の神事」「玉結びの神事」など2時間かけての神事を斎行して国家鎮護、皇室の弥栄をお祈り致しました。和学教授所の伝統を正当に守る当会では毎年2回行われる審神者神事での斎行を一門皆様と執り行っております。 |

|

|

|

| ●、水墨画「画房 久久里」オンラインショップ開設 |

70歳を過ぎまして、長年の夢でもありました水墨画のオンラインショップを開設しました。販売できれば嬉しいですが、私自身の励みとなるために開設しました。趣味で描いておればついつい怠けてしまうので何か目的となるものがあればとのことから開設しました。どの位生きられるかは分かりませんが、これからの人生を水墨画と一弦琴の演奏を弾いての「文人画家」としての生活を送っていく覚悟です。 ネットショップ> |

| ●、秋の味覚栗飯を味わう | |

鳥取大山から栗が送ってきました。早速夕ご飯に栗飯にして頂戴。その前に神様にお供えしてから頂きました。それというのは栗は作物の豊作に欠かせない木の実であり、食べ物と深い関わりがあります。古神道では豊作祈願に栗の木を使います。米作以前からごく一般的に食されていたのが栗、栃の実などの木の実であり、タロ芋などが抑々主食ではなかったかと思います。その名残が栗の実、栗の木を神事に使われたのかも知れません。 |

|

|

|

| ●、ー民間節会料理を楽しむ会ー重陽節句祭(萱粥神事)の案内 |

ススキの穂に神が宿る信仰からをススキを使っての萱粥を作り、その粥を頂く神事です。家内安全、福徳繁盛のススキ穂授与。当日は無病息災の秋ナスを食べる日で、それをミクチナスいいます。一般参加者も受け入れています。参加者は料理の都合もありますので9月27日までに連絡ください。 |

| ●、少数弦楽器の調べの案内 | |

少数弦楽器の一弦琴、二胡、馬頭琴の演奏会を行います。お近くの人は静かなる音色をお聴きにおいでください。 |

|

|

|

| ●、醒ヶ井居醒の清水 | |

醒井の加茂神社に湧き出る名水で、古くは、「古事記」や「日本書紀」 にも登場し、日本武尊が伊吹山の邪気ににあって熱病に倒れた時、体毒を洗い流した霊水とも伝えられます。季節的には最後かなと思うのですが底に流れている川には全国的に有名な水中花の梅花藻の花が咲いています。 |

|

|

|

|

|

| ●、個展会場で一弦琴の演奏会でした | |

―墨と音の調べ―の個展も今日が最後、昨日は個展会場で一弦琴の演奏会でした。日本人が持つ大和心なる―もののあはれーを解説いたしました。私のとって水墨画と一弦琴は、私が文人画家として新たな挑戦していくのに欠かせないものです。これからの人生を生きてい行くのに確かな自信となりました。 |

|

|

|

|

|

| ●、水墨画個展開催 7月24日~30日 | |

桑名にて10数年ぶりに個展開催。本日より30日まで開始致します。場所は「ギャラリー寺町」。29日は午後1時から一弦琴演奏で大和心なる「ものあはれ」についてのお話しさせて頂きます。お近くの人はお出かけください。 |

|

|

|

|

|

| ●、永川辰男水墨画展 | |

「日時」2023年7月24日(月)~30日(日) 午前11時~16時 「場所」ギャラリー寺町 桑名市寺町17(0594-40-7211) 7月29日(土)13時 ギャラリー&トーク 一弦琴演奏ーもののあはれを語るー |

|

|

|

|

|

| ●、七夕祭 7月8日 | |

恒例の七夕祭斎行。当会では織姫、彦星の祭りでなく瀬織津姫、棚機津姫神の祭りで行っております。古神道行法による「忌廻り清廻りの神事」と「竹若の神事」を行いました。直会では忌廻リ清廻りの竹若の水を頂き、食事はコンニャクから食べるのが習わしです。というのはこの祭りは内清浄と言ってまず黒いもので体中の悪いものを流し、次に白いものを食べて清めるという直会の食事作法です。皆様が帰られた夕方は家族での「七夕祭」。孫達がお茶を神様に供えてくれた後に、家族のお茶をたててくれました。 |

|

|

|

|

|

| ●、玉鉾会-神道思想講座― |

令和5年7月1日(土)午前10時から「神道思想講座」を開設いたす予定で日程を組んでおりましたが、皆様方の日程時間等のご意見を参考にして、且つ、皆様方が遠方より来られることを配慮しましてオンライン講座にすべき準備を致しております。暫くお待ちください。予定として8月開講の予定ですが開講については楽古舎ホームページのお知らせでご連絡いたします。 |

| ●、平泉選抜展最終日 | |

平泉選抜展最終日の本日6月13日。絵画搬出の為に出品している上野公園内東京都美術館に行ってきました。平日に関わらず沢山の人です。 |

|

|

|

|

|

| ●、審神者神事物忌み神事斎行 6月11日 | |

恒例の物忌み神事斎行。「口寄せ」「おさだて」といわれるものです。今年は女性二人が神代となり、火の神と水の神が出て頂きました。1年間の神事でも一番緊張する祭りです。世に伯家神道を名乗る団体はありますが、和学教授所の高濱清七郎伝承の物忌みの神事が残り、継承しているのは「玉鉾会」のみです。他にも玉鉾会には数多くの審神者神事が伝承されております。 |

|

|

|

| ●、玉鉾会-神道思想講座― |

令和5年7月1日(土)午前10時から神道思想講座を開設いたします。 ① 、古事記解読(神代七代) 7月4日 |

| ●、念願の寸又峡温泉郷 | |

5月29日~30日の間、念願の寸又峡温泉郷へ行ってきました。大井川の上流で至る所に山と山の峡谷に往来できる橋が架かっています。高さは10mから15m位でしょうか。テレビにも放映された奥大井サスペンスブリッジ恋愛事件「塩郷の吊り橋」と「寸又峡 夢の吊り橋」に行ってきました。「夢の吊り橋」の橋の真ん中で願いを掛けると恋愛が成就するとのことです。と言ってもこの年で今更ね。寸又峡とはどんな所なのか長い念願がやっと叶いました。 |

|

|

|

|

|

| ●、少数弦の集い 5月27日 | |

毎年恒例の六華苑演奏会を五月晴れに恵まれて行いました。一弦琴を私が演奏。馬頭琴、二胡をさりーさんが行いました。今年は関東からノブさんが応援に駆けつけて頂き、オーストラリア原住民アボリジニの民族楽器デイジュリドウの木管楽器を演奏して頂きました。桑名では初めての演奏であり、桑名の人も初めて聴かれたのではないかと思います。会場は満員で盛況裡に終了いたしました。 |

|

|

|

|

|

| ●、端午節句祭 5月7日 | |

5月5日に採取した山野草を調理して今年の端午節句祭を斎行。当会の端午節句祭は山野草の薬狩りの神事です。和方薬方神事です。柿の葉、雪ノ下、桑の葉は天ぷらにして、やぶからし、タンポポはおしたし。筍煮、たけのこご飯。その他らっきょ、蓬餅、アロエビラ、新玉葱とレタス、枇杷茶など、山野、畑で取れたものです。これらすべて薬草です。参加者は皆様これまでに食べたことがないものばかしです。食事の後は「ホツマツタヱ」の研究者である原田氏が祭典に参加されましたので、折角ながら「ホツマツタヱとフトマニを紐解く」の講演をお聞きしました。祭典に合わせたホツマから見る端午節句、ひな祭りの貴重なお話しでした。 |

|

|

|

| ●、岐阜県の養老の滝 | |

岐阜県の養老の滝は有名ですが、その養老の滝の裏側の三重県いなべ市にあるのが白滝です。養老山頂を頂きとして北東が養老滝、南西が白滝です。そこで養老の滝を雄滝(表滝)、白滝を雌滝(裏滝)と言います。今日は孫3人を連れて山寺東林寺境内にある白滝へ行ってきました。人里離れた場所なのか雉、イトトンボ、イモリを見つけました。又、山野草のウラシマソウだと思うのですが自生していました。観光客も、誰もいない隠れた静かな場所です。 |

|

|

|

|

|

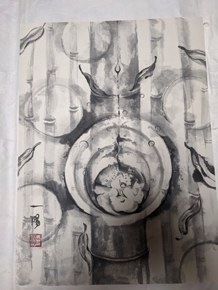

| ●、2023年平泉会選抜展出品の絵が出来上がりました | |

今回の私のテーマは「竹取物語」-篁―とカグヤヒメ―です。竹から生まれるカグヤヒメの誕生でなくて生まれる前の胎児の姿を現しました。展示会場は東京都美術館1回第3展示場(東京上野公園内)。会期は6月7日~13日です。 |

|

|

|

| ●、椿竹林茶会 4月1日 | |

3年ぶりに楽古舎での茶会を開催。茶会の後に演奏会。一弦琴と二胡の演奏。点席は天ぷら料理。東京の老舗てんぷらの料理人で修行なされた職人の天ぷら料理。初めに八寸が出た後に生きエビ、琵琶湖産の若鮎、栗東産のタラの芽に筍、桜の葉で包んだ鯛、ナス、カボチャ、アスパラなど春の季節の旬を十分に堪能。やはり料理職人のお点前。これまでに味わったことがない最高の天ぷら料理です。最後の締めにこれまた初めて食べる天ぷら茶漬け。食後に近くの走井山の桜見。ここにも見納めの桜吹雪が舞い散っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、三月巳の日祓い(中巳祓い) 3月21日 | |

当会では毎年ひな祭り祭を「巳の日の祓い」として行っております。今年最初の祓いが「巳の日の祓い」です。人形代を船に乗せておはらいいたします。その時に包丁式を行い手を触れずにお供え物を調理していきます。祭典終了後、夕方に揖斐川に流しに行ってきました。直会でオーストラリア原住民のアボリジニが演奏するディジュリドゥを演奏して頂き、初めて聞きましたが良いものですね。 |

|

|

|

| ●、長崎へ 3月4日 | |

甥っ子の結婚式が長崎の諏訪神社で行われましたので帰省してきました。実は私は大学卒業すると諏訪神社で奉職する約束で宮司、長崎短大の学長の紹介状をもって伊勢へ赴いた今から53年前の昔があります。懐かしさ一際で、社務所に上がってお話ししたのが思い出されました。現在の諏訪神社は色々な事情で神職も少なく奉仕者も手薄な少人数で行われましたが、長崎の人からすれば早く正常化して頂きたい思いがあると思います。諏訪神社のおくんちも53年間見ていませんので、親族に死ぬまでには見たいものだと酒席の笑い話で終始しました。 |

|

|

|

| ●、前近江神宮宮司横井家墓参 2月8日 | |

毎月墓参していますが1月は忙しく立春過ぎて本日墓参いたしました。私がこんにちあるのは横井宮司のおかげです。当時は横井神道とか言われ、宮司秘書をしていた私は横井宮司から神道、霊学、言霊、人の運気の見分けなどあらゆるものを教えて頂きました。平成10年に亡くなられるとその翌年に私の奉仕も終わったとして近江神宮退職して桑名の家へ帰り、亡き後も月参りを欠かさず行っておりますが、近年は行けないときも度々あります。 |

|

|

|

|

|

| ●、多度大社参拝 2月7日 | |

今年初めて多度大社参拝。お昼は神社近くの大黒屋で鯉料理を頂きました。昔の風情と佇まいを残す大黒屋へは久しぶりです。鯉のあらい、煮つけなど、その中でも始めて頂いたのは鯉の浮袋と鯉の白子。珍しくいただき1年長生きできます。感想はおいしかったです。 |

|

|

|

|

|

| ●、第35回平泉展閉会 2月6日 | |

始めて出品しました平泉展閉会につき上京しました。東京での展覧会出品は初めてです。多くの人に見て頂き有難く思っています。 |

|

|

|

| ●、第35回平泉展搬入 | |

本日平泉展に作品を初めて出品しました。国立新美術館の存在はこれまで傍を通ったりして知っていましたが、今回初めて入館しましたが建物の大きさにびっくり。今回「カヤノ姫」「透彫華曼」を出品。お近くの人は是非見に来て下さい。沢山の素晴らしい絵が展示されています。ついでに私も見て下さい。桑名へ帰りましたら猛吹雪でびっくりしました。 |

|

|

|

|

|

| ●、ひふみ粥神事 1月15日 | |

1月15日は古い神社ではこの日に小豆粥神事を行っている神社が残っています。小豆粥神事は粥占いとも言われ、今年の1年間の作物、五穀の生産を占うものです。当会ではこの小豆粥神事を「ひふみ粥神事」と言って40数年間続けてきている神事です。小豆粥神事と違うのは、お粥を作る時に参加者で「ひふみ」を唱えてお粥を作ります。その前に行うのが「湯神楽」です。神聖な湯で参列者を祓い清め、湯を飲んで外清浄、内清浄を行ってからの「ひふみ粥神事」となります。祭典では「福良雀神事」「戌亥神事」を行い1年間を祈願致した後に直会。 |

|

|

|

|

|

| ●、冬至節祭並び大祓式 12月23日 | |

今日は冬至節祭ですが、桑名は初雪の為に交通機関が乱れています。参加者は来られるのか不安でしたが交通の不便な中おいで頂きました。当会では冬至節と合わせて「一陽来復」の日に大祓式を執り行っております。人形代の各自の名前を挙げて剣印と息吹で祓い、お香でお清めしました。その人形代は夕方に揖斐川河口にて祓い流しました。食事は陽の気を持つ黄色の粥、「ん」のつく食事7種類を準備しました。天候不順の不安もありましたが今年も無事執り終えました。 |

|

|

|

| ●、芒神春牛図 |

10月の個展以来多忙に追われ筆を手に取る機会がなく、早くにも注文依頼を受けていた牛の絵がやっとかけました。 |

|

| ●、宇宙芋(エアーポテト) | |

今年も宇宙芋が沢山実りました。これまでになく蔓棚を上部にしましたので、数にして100程なっているのではないでしょうか。エアーポテトと言うように宇宙船か、隕石に似ていることからそのように呼ばれているようです。東南アジア原産でヤマイモ科の植物。ポルフェノールが多いのでがん予防、老化を防ぐ抗酸化作用があるようです。又、カリウムは高血圧やむくみ予防によいそうです。 |

|

|

|

|

|

| ●、東京国立博物館150年展 | |

東京国立博物館150年展行ってきました。玄関前の「ユリノキ」が奇麗に色付いていました。縄文文化、水墨画に興味があるのでそれを集中して見学。さて写真の埴輪ですが中近東の人の姿に似ていますが、埴輪文化時代に長い帽子被っていた人がいたのかという疑問が生じました。古典西洋画にも余り見かけないと思っているのですが。 |

|

|

|

| ●、~墨と音の調べ~永川辰男水墨画展 | |

今月3~9日までの東京銀座水墨画展が終了しました。東京銀座での個展は初めてです。個展の為にこの1週間は東京詰めでした。日に2回の一弦琴演奏と来客者への接待で疲れ気味ですが、その分実りの多い個展開催でした。来客者並びに個展開催に協力して頂きました皆様にお礼申し上げます。来客者は日に30数名から40数名とギャラリーとしては沢山来られた内に入るそうです。絵も数万円から10数万円のものがまさかまさかの10点販売できました。これまでの個展では最高の売り上げです。感謝感謝! |

|

|

|

| ●、重陽節句祭 9月25日 | |

当会の重陽の節句は9月9日でなく毎年9月下旬の日曜日です。当会の重陽節句は「尾花粥神事」ともいって古式に準じて行っています。その尾花であるススキの穂が9月上旬にはまだ山野に出てこないので、9月下旬に行っています。直会食は神前にお供えしたものを頂戴します。料理は全て畑で取れた季節の野菜です。皆様おいしいと言って頂き完食して頂きました。帰りにススキのお守り、草餅、ヘチマの実を授与しました。 |

|

|

|

| ●、水墨画展の案内 | |

10月4日からの出品する水墨画の裏打ちが出来あがりました。これらの絵は50㎝×80㎝の絵です。この大きさを12点、額縁6号を15点出品いたします。毎日午後13時、17時には一弦琴演奏(無料)しております。お近くの人は見に来て下さいね。 |

|

|

|

| ●、永川辰男水墨画展―~墨と音の調べ~ | |

2022年10月4日(火)~9日(日) 午前11時30分~19時(9日は午後17時まで) |

|

|

|

| ●、奥三河 石座神社(いわくらじんじゃ)参拝 8月11日 | |

長篠合戦の徳川家康本陣跡を過ぎて石座神社へ参拝。神社の創始年代不明。本殿右手奥には、変わった形の「石座石」がある。背後の雁峯山の磐座信仰の神社だろうと考えられているが、由緒も不詳。その山中にも「石座石」という名の巨石があるらしい。『文徳実録』『三代実録』などの国史に神階授与の記事があり、『日本総国風土記』には、「石坐神社、圭田四十六束五宇田、所祭天雅彦也、大寶三年癸亥九月、始奉圭田行神事」とある。 |

|

|

|

|

|

| ●、七夕祭斎行 7月9日 | |

皆様から送られてきた願い事の短冊を飾り七夕祭を斎行。当会では瀬織津姫をお祭りする七夕祭ですので、お祓いの祭りになります。七夕飾りの前で大祓詞、禊祓詞を奏上。夕刻には人形代を海に流しに参りました。今年はさりーさんが二胡を演奏して頂きました。演奏の間に歌占いです。食事は内清浄という事でお腹を清浄にする食べ物です。へちま料理、菊芋ご飯、蛤うどんなどと合わせて自家製の畑で取れたいわば夏の薬餌法の食べ物です。 |

|

|

|

|

|

| ●、蒲の穂 |

近くの沼に蒲の穂が生えていました。蒲の穂を見ると夏を認識します。同じく出雲神話の因幡の白兎を思い出すのも出雲神話は神話の中でも薬事法が多く書かれています。蒲の穂は蒲黄と呼ばれる生薬で利尿効果、止血薬です。穂は焼くと蚊取り線香の代わりで蚊が来なくなります。蒲がついた字にその形から蒲鉾、穂を包んだ蒲団があります。穂が爆発したら蚊取り線香、食材に利用しようと思います。 |

|

| ●、七夕節句祭 |

☆、「日時」 7月9日(土)午前11時~午後1時 |

| ●、「少数弦楽器の集い」6月25日 | |

梅雨の合間をぬぐって数年ぶりに六華苑で演奏会を行いました。山林王と言われた旧諸戸邸宅です。私が一弦琴、サリーさんが二胡と馬頭琴を演奏。二弦で草原を走る馬のひずめの響きを表現され、衣装直しを2回もして頂きました。雰囲気が出ています。気持ちよく演奏ができた喜びを二人で味わった1日です。 |

|

|

|

|

|

| ●、少数弦楽器の演奏会の案内 | |

重要文化財でもある桑名の六華苑で演奏会を行います。会場はテレビロケに使用され、テレビ、映画にも度々登場する明治時代の鹿鳴館時代を彷彿させる和洋折衷の建物です。梅雨のひと時しばし減の響きに耳を傾けてください。 |

|

|

|

| ●、熱海伊豆山興亜観音特別法用参列。6月3~4日 | |

40年ぶりに熱海の伊豆山山中にある興亜観音にお参りさせて頂きました。三十歳代に参拝した折を思えば、昔の面影はありましたが当時よりは整理されておりました。興亜観音と言っても知る人ぞ知るお寺です。戦前に松井閣下が敵味方なく支那事変で亡くなられた日本人、中国人を弔っている寺で、第2の靖国神社ともいわれています。何よりも大東亜戦争で終戦後に処刑されたA級戦犯とされた東條閣下、松井石根閣下など殉国七士の遺骨を納めている日本に二つしかないその一つです。法要にお誘い頂き一弦琴の献奏を行ってきました。また今回は竹より湧き出る「神竹水奉献」の儀式でもありました。帰りに前日仕込んだ貴重な神竹水を頂戴致しました。明日は丁度楽古舎の「物忌み祭」ですので参加者に飲んでいただこうと思います。熱海へ行かれましたら是非お立ち寄りください。 |

|

|

|

|

|

| ●、富士河口湖周辺の御師を訪ねて その4 不動尊日代御子神社 | |

最後にお参りした神社です。急な山道を上ったところに忽然と大きな岩が露出。ご神体は磐座信仰で獅子岩と言われる巨石。獅子岩は安産と火防の神とされています。日代と言われる古代史を勉強している人はすぐ勘が働くと思います。纏向日代宮と言って景行天皇です。その御子が即ち日本武尊になります。日本武尊は甲斐国と深い関わりのある神で信州の坂の神を服従させて木曽路から尾張に入り伊勢の地で亡くなります。その途次私の住む桑名に立ち寄り、その遺跡を今に残しています。 |

|

|

|

| ●、富士河口湖周辺の御師を訪ねて その3 徐福の墓 | |

今から2千年前、秦の始皇帝の命をもって三神仙にある不老不死の薬草を探しに三千名の大船団で日本にやってきます。その伝説は日本のいたるところ80か所位あります。その一つが甲斐の国富士山麓の山中湖、河口湖周辺。この地に秦姓の名前が多いところを見ると神仙こそ富士山であったのです。この地方で徐福の一族が残したものが上質の「甲斐絹」(かいき)など、多くの伝説が残る所です。 |

|

|

|

|

|

| ●、富士河口湖周辺の御師を訪ねて その2 河口浅間神社と御室浅間神社参拝 | |

「河口浅間神社」祭神は木花開耶姫命。河口浅間神社は西暦865年富士山噴火の鎮めとして鎮座。参道の前に伴氏先祖を祭る波多志神社がすぐ目に入る。本殿前にある「美麗石」(ヒイライシ)社殿創建前に築かれた古代祭祀跡のものではないかとされている。その時代からか神紋が八葉である。七本杉は樹齢1200年とされている。この神社前で活動したのが河口御師。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、富士河口湖周辺の御師を訪ねて その1 | |

5月24日~25日、久しぶりに有意義な日を迎えさせていただきましたので、その見聞をご披露させていただきます。今回お伺いしましたのは御師宅に残されている神事調査の為です。大いに参考になりました。江戸時代の白川伯王家学頭の伝える古文献と和学教授所の教えを守る玉鉾会で行っている神事、祭祀内容のいくつか重なるところがありました。富士河口湖の御師の家でお祭り用の梓弓がありましたので家運隆昌の邪気祓いを修しました。合わせて御師宅の先祖への供養に一弦琴を演奏。演奏後富士吉田の御師宅へ伺う。どちらも神社の参道を中心に御師の家がある街の形態です。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、ソラマメの収穫 | |

今、ソラマメが元気よく空を見ています。そろそろ収穫です。ソラマメは食べごろになると空を見てくれますので分かりやすいです。それでソラマメというのですよね。孫たちが大好きですので喜んで作っています。食べる人がいるとやりがいがあるというものです。 |

|

|

|

| ●、端午節句祭(薬草祭) 5月5日 | |

当会の端午節会は薬草祭の日です。中世期以降に定着して大陸伝来の端午節会ではなく、古代の薬猟の万葉秀歌に合わせた薬草祭を毎年限定15名で祭典を行っています。薬草と言っても道端に生えている野草です。当日はタンポポ、ヨモギ、ユキノシタ、ヤブガラシなど十種類の野草を調理しました。御下がりには邪気祓いの菖蒲と蓬、萱のお守り、蓬餅、柏餅をお持ち帰り頂きました。 |

|

|

|

| ●、端午節句の武者飾り 5月1日 | |

今日から5月。月初めの御一日参りの神前にお参りした後に孫の端午の節句の武者飾りを並べました。健康で育ってほしいと願う家族の思いの祝いの飾りです。太夫鎮座の氏神の八幡神社の御守護を願っています。 |

|

|

|

| ●、桑名筍の旬 | |

桑名の筍は市場でも有名な筍で名古屋、北海道、新潟、京都などに発送。今年はなり年、いわば表年で豊作です。取れすぎないのも寂しいですが取れ過ぎも迷惑です。次から次と雨降るたびにニョキニョキ出てきます。掘るのも楽しみですがどうも腰が痛くなりました。 |

|

|

|

|

|

| ●、端午節会神事の案内 |

年中行事である節会行事の端午節会神事を下記の通りに行いますので、皆様方の参加をお待ちしています。 |

| ●、古典民俗楽器}一弦琴演奏会=「一弦琴が持つ精神世界」=もののあはれを語る |

一弦琴の演奏と共に、現在の日本人が失いかけている日本の心である「もののあはれ」のお話を行います。 |

| ●、上巳節祭 3月6日 | |

巳の日祭斎行。昨日が上巳の日でしたが都合上本日行いました。ひな祭りではなく神道的な送り雛です。包丁式の後に人形代を桃ノ木の船に乗せてのお祓いです。祭典後の夕刻、送り雛で川に流しに行ってきました。 |

|

|

|

|

|

| ●、著書「伯家神道の道統」出版記念講演 |

幕末からの神祇官統領白川家に関わる人達と大変革をなした明治時代における神祇史。40年前に現在の伯家神道の流れの発端に関わった当事者としての立場から講演します。 〇、東京教室 〇、京都会場 |

| ●、新刊本「伯家神道の道統」出版発売の紹介 | |

著書「伯家神道の道統」の本を出版発売しています。 |

|

|

|

| ●、大和路その2 | |

壁画展見学の後、常設展「大和の考古学-目で見る日本の歴史―」を見学。展示は「旧石器時代~平安時代」までの奈良県出土の実物資料です。縄文時代に興味を持つ私は各地の縄文遺跡を見学していますが。奈良出土の縄文遺跡と長野の原村の尖石遺跡と比べると、はるかに尖石遺跡が精巧にできていることを考えれば民族が違うのか、原村周辺の遺跡は新しいのかも知れない。それか祭祀用と生活用の違いなのか。各地縄文遺跡には特徴がって面白い。当時の原住民族を見ることができる。 |

|

|

|

|

|

| ●、飛鳥美人に会いに 大和路へ | |

今回の大和路行きは飛鳥美人に会いに行くのがメーンでした。「高松塚古墳壁画50周年記念展」が橿原考古学研究所付属博物館で開催。高松塚古墳が発掘されて50年経つんですね。作暦の関係から事務局として発掘されて数回伺いました。天井の天文図は日本の緯度とは違うんですね。北朝鮮から旧満州にかけての天文図だそうです。というのはこの壁画を描いた人がそちらの出身ともいえるのです。足の大きさが11文ですから大柄の人と言えます。透かし彫りの金具は棺の前の飾り金具です。ふくよかな飛鳥美人、お多福様のような顔立ちです。当時の天皇も福を呼ぶ顔立ちを選んだのかなといつも一人思う。 |

|

|

|

|

|

| ●、橿原神宮参拝 2月8日 | |

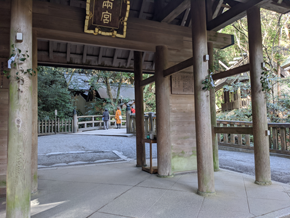

2月11日の紀元節祭を前にして、奈良橿原神宮へ参拝してきました。平日でもあるためか参拝者は少なくゆっくり参拝が出来ました。護国平安、国家安泰と天皇陛下の万歳長久を祈ってきました。写真に写っているのは授与所の後ろにある建物で京都御所の神嘉殿を移築したものです。現在は神楽殿となっています。神嘉殿とは天皇が神を祭る建物でここで神今食、新嘗祭などの神事が行われていた建物です |

|

|

|

|

|

| ●、瀧蔵神社参拝 2月8日 | |

気になっていた念願の瀧蔵神社参拝が叶いました。と言いますのは、この神社境内にある鐘楼の修復工事に30数年前に奉納金を納めたきりで、参拝依頼されながら一度も参拝していなかったのです。図らずも願いが叶い、誰もいない奥山に鎮座の本殿前で一生懸命大きな声をあげて祝詞をあげました。瀧蔵神社はボタンで有名な長谷寺の奥の院と言われている神社です。祭神はイザナギ、イザナミの夫婦神に速玉命を祀っています。長谷寺のみでなく瀧蔵神社までお参りしないと片参りとされて祈願成就にならないと言われています。何よりもこの神社で有名なのは樹齢400年の「権現桜」です。今度は桜が咲いている季節に参拝したいものです。参拝後滝倉の村へ降りると勧請縄が道路に下がっていました。勧請縄を見るのも久しぶりで、懐かしくまだ行っているところがあるのだと思い、思わず写真に収めました。 |

|

|

|

|

|

| ●、「節分祭」2月3日 | |

今日は節分祭。我が家では昔より代々伝承されている、庭火を焚いてからその合図で豆まきをする風習です。その後に燃えた灰を踏みます。その後に家の中で息子と爺が鬼役です。鼻は殴られるし、足は蹴られるしでへとへとに疲れました。 |

|

|

|

|

|

| ●、「ひふみ粥神事」1月16日 | |

日本古来からの伝承である小豆粥神事ですが、当会では「ひふみよ・・・」と唱えながらお粥をかき回すので「ひふみ粥神事」と言っています。神道行法として40年来続けている伝統行事です。祭典中に参加者に福が来るようにとの願いから「福良雀」の祝い歌を唱和。直会は正月と言えども精進料理です。皆様の家内安全、無病息災を祈念いたしました。 |

|

|

|

|

|

| ●、冬至節祭並び師走の大祓式 12月25日 | |

| 楽古舎では毎年冬至節祭の一陽来復の日に師走の大祓式を執り行っております。今年も全国より人形代が送られて来ました。参列者も多くの人に来て頂き、祭典後の食事ではこの日に食べる黄色のお粥を作り「ん」のつく七種類の食事を頂きました。人形代の祓いは大祓詞を5巻のりあげる間に剣印で各人形代をお祓いいたしました。その後揖斐川河口に行きそこで大祓詞をあげて祓い流しました。 | |

|

|

|

|

| ●、冬至節祭並び師走の大祓式 12月25日 | |

| 楽古舎では毎年冬至節祭の一陽来復の日に師走の大祓式を執り行っております。今年も全国より人形代が送られて来ました。参列者も多くの人に来て頂き、祭典後の食事ではこの日に食べる黄色のお粥を作り「ん」のつく七種類の食事を頂きました。人形代の祓いは大祓詞を5巻のりあげる間に剣印で各人形代をお祓いいたしました。その後揖斐川河口に行きそこで大祓詞をあげて祓い流しました。 | |

|

|

|

|

| ●、節会行事を楽しむ会 「冬至粥祭の案内」 | |

| 「日時」 12月25日(土)午前11時 「場所」 楽古舎 「会費」 5,000円 一年の中で昼間の時間が最も短いために太陽のエネルギーが弱いとみなされました「陰極まれば陽きざす」。それを「一陽来復」と言います。太陽の復活を意味することから黄色い食べ物を食べる習慣があります。黄色は邪を祓い病気を取り除くとされています。当日は黄色のお粥と「ん」のつく七種類の食事を準備しています。当会ではこの日に1年間の大祓式を執り行います。 *、詳細については問い合わせください。 |

|

| ●、鎮魂大祭斎行 11月23日 ) | |

本来鎮魂祭は新嘗祭前日に行われるものですが、当会では参列者の都合を考慮して毎年23日の新嘗祭の日に行っています。当会の鎮魂祭は白川家文書に従って古式の祭典を斎行しています。その日は嘗めの祭りですのでお粥を作り献饌。伯家神道の「忌廻り清廻り」の審神者神事での献饌。門人も大分と上達したものです。嬉しく思っています。 |

|

| ●、宇宙芋(エアーポテト) | |

今年も宇宙芋が沢山実りました。これまでになく蔓棚を上部にしましたので、数にして100程なっているのではないでしょうか。エアーポテトと言うように宇宙船か、隕石に似ていることからそのように呼ばれているようです。東南アジア原産でヤマイモ科の植物。ポルフェノールが多いのでがん予防、老化を防ぐ抗酸化作用があるようです。又、カリウムは高血圧やむくみ予防によいそうです。 |

|

|

|

| ●、白川伯王家鎮魂大祭 | |

「日時」 11月23日(火)祝日 午前11時 |

|

| ●、重陽の節句祭 9月26日 | |

楽古舎では毎年9月中旬以降の日曜日に重陽節句を開催しています。9月9日にはススキの穂が出ていません。ススキを使っての萱粥を作り、福徳繁盛のススキ穂授与。当日はミクチナスを食べる日です。参加者皆様で楽しく過ごしました。 |

|

|

|

| ●、我が家の垣根にアケビが今年も実ってくれました。 | |

例年よりは少なめです。明日26日斎行の重陽節句にお供えします。種子をつぶした「アケビ食用油」はかっては「食用油の王様」と言われた時代もあり、近年再び商品化されているようです。アケビは漢方で木通と言って利尿薬の生薬として有名です |

|

|

|

| ●、鳥取県の大山・東郷湖へ行ってきました。9月8~9日 | |

鳥取県の大山・東郷湖へ行ってきました。9月8~9日 |

|

|

|

|

|

| ●、孫娘の初誕生祝 | |

3番目の孫娘の初誕生祝。お祓いの後に衣食住に困らないようにと願いから布団に包み、一升餅をリュックサックに背負わせました。力強く元気よく歩いてくれました。将来どのような仕事に就くのか職種を書いた10数枚のカードの中からクリエイターのカードを引いてくれました。器用なモノづくりの仕事に就くようです。じいちゃんの後を3人の中のどの子が継いでくれるのか楽しみです。 |

|

| ●、円空仏を訪ねて高賀神社参拝 8月11日 | |

今日は円空仏を訪ねて岐阜県の洞戸へ行ってきました。円空は最晩年をこの地で過ごしたとの伝承があります。全国行脚して鉈とのみで掘った仏像が残されていますが、高賀山修験道本山の高賀(こうか)神社を訪れ修行したと言われています。最後の作と言われる「歓喜天像」を始め、多くの仏像が高賀神社に奉納され、本殿下の円空記念館に展示されています。いつ見ても円空さんの仏像には何か魂あるものを感じます。又和やかになります。何かを受けて入れてくれる親しみある仏の顔です。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、温泉神社参拝 | |

1年に一度の長崎への里帰り。帰省の折にくつろぐ場所の一つに雲仙があります。雲仙の名のもとになったのが温泉神社です。その昔は四面宮、筑紫国魂神社とも言っていました。四面とは古事記に「次に筑紫の島を生み給う。この島は身一つにして面四つあり。即ち白日別命(筑紫)・豊日別(豊国)・速日別(肥国)・豊久士比泥別(日向)」とあり、九州総守護の神ともいわれている。神社の鳥居を出て地獄めぐりです。江戸時代初期、改宗する為のキリスト教迫害があった温泉でもあります。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●、八朔節の挙式 8月1日 |

|

8月1日八朔節に私の家で挙式を挙げました。時代劇にも出るように本来挙式は家で行わていたものでした。その古き形式を見たいという有志の人が集まり、厳粛な中にめでたく執り納めました。お神酒注ぎは孫二人が奉仕し、私は4年ぶりに「朝日舞」を奉納。その後、宴会で私は「黒田節による空手演武」「一弦琴演奏」「一献歌」「蒙古放浪歌」「やっとん節」。その他にも参加者による「フラダンス」「バンブーダンス」「篳篥演奏」「恋ダンス」「安里屋ユンタ」等楽しく終始し、11時から始めて気づくと5時を回っておりました。暑気払い、コロナ払いの挙式ととらえています。 |

|

|

|

| ●、甜瓜(まくわうり)の収穫 |

|

甜瓜の収穫が今最盛期です。私たちが子供の時代は安価であるために手頃な甘味として親しまれていました。野菜のようで野菜でなく、果物のようで果物でない食べ物かも知れません。平成時代以降は生産技術の向上でネット系メロンが安価になり、マクワウリを食べる人も少なくなり、若い人は知らない人が増えてきました。そういえば市場にも出ていません。いわば甜瓜はどこに行ったのだろうですね。日本における甜瓜の栽培史は20世紀初頭に導入されたメロンより遥かに長く、2世紀頃から美濃国(岐阜県南部)真桑村(現:本巣市)が良品の産地であった。甜瓜の名前は名産地の真桑村に由来します。この系統のウリが日本列島に渡来したのは古く、縄文時代早期の遺跡から種子が発見されています。古くから日本で食用にされ、古くは「うり」と言えば甜瓜を指していました。 他、アジウリ(味瓜)、ボンテンウリ(梵天瓜)、ミヤコウリ(都瓜)、アマウリ(甘瓜)、カンロ(甘露)、テンカ(甜瓜)、カラウリ(唐瓜)、ナシウリ(梨瓜)といった様々な名称で呼ばれています。私はメロンよりも甜瓜が好きです。懐かしさとともに、甘みが抑えられていてスイカと同じ夏の風物詩として食しています。 |

|

|

|

| ●、七夕節句祭 7月11日 |

|

全国津々浦々から送って頂きました願い事を書いて頂きました短冊を前にして七夕祭を行いました。当会の七夕祭は民間の七夕祭とは違い、古式に則った神道行法による祓いの祭事です。祭典後の食事は身体の中の祓いということで白いものを食べる習わしです。午前11時から始まり午後4時過ぎまで行い、そのあと参列者の祓いの人形代を海に流しに行ってまいりました。 |

|

|

|

| ●、物忌み神事斎行 6月12日 |

|

高浜清七郎が遺した和学教授所直伝「審神神事神傳相承」を唯一継承している「玉鉾会」の恒例行事「物忌み神事」口寄せ神事を斎行。全国より多くの人に参加して頂きました。「お道の行」が進まれた人が神代にお立ちになるのですが、今年は各家の御祖神がお立ちになり、それなりの成果を見るべきものがありました。 |

|

| ●、≪年中行事を楽しむ会≫「七夕節句祭の案内」 |

|

☆、「日時」 7月11日(日)午前11時~午後1時 ☆、「会費」 5000円 ☆、「人数」 15名 ☆、「場所」 楽古舎道場 桑名市太夫204 7月7日の七夕節句には、一般的に天の川をはさんで、織姫と彦星が1年に1度出会う日と言われ、その日に願い事を書いた短冊を笹竹に吊るしておりましたが、近年、社会環境によってなされる家庭も少なくなってきました。 |

|

| ●、枇杷の実が私の家でも実りかけました | |

例年は数個を残して、後は全部カラスの食べられてきましたので、私達の口に入ることは先ず有りませんでした。写真のようにたわわに実る枇杷は初めてではないでしょうか。実った実から孫と頂いております。 |

|

|

|

| ●、今年も玉葱が沢山取れました | |

今年も玉葱が沢山取れました。私の家は玉葱料理が多いのでほぼ1年分の収穫です。今の時期の玉葱はそのままスライスで食べられるので早速頂きました。血液をサラサラにしてくれます。糖尿病の人も玉葱スライスで完治された人もおられます。 |

|

|

|

| ●、6月6日の演奏会 | |

端6月6日の演奏会の打ち合わせのために六華苑へ孫と行ってきました。明治時代の鹿鳴館を立てたコンドル設計の洋館が後ろの青い建物です。そういえば一緒に来ている孫が1歳の時に演奏したのですから3~4年ぶりになります。 |

|

|

|

|

|

| ●、端午節会祭 5月5日 | |

端午の節会というと武者人形を飾って男の子の成長を祝う祭りとされていますが、本来は薬狩りの日で、女性は野山に出て薬草を摘む日となっています。春は山草の採れる季節ですので、1年分の薬草を摘んだのでしょう。当会では菖蒲、萱、ヨモギで作った悪疫退散、無病息災のお守りを用意して祭典を行いました。祭典後の食事は「蓬餅」「筍ご飯」「天プラ(柿の葉・雪ノ下・新玉葱)」・タンポポと鎌綱の胡麻和え・春菊と蓬の鰹だし・キャベツとアロエベラ・枸杞葉入りのポテトサラダ・カブの即席漬け・枇杷酒・郁子酒・朱火茶・枇杷茶など薬膳料理を準備。これらは私の家の畑で取れた食材です。 |

|

|

|

|

|

| ●、筍が3月末から収穫されております | |

今年は裏年と言って取れない年なんですが、雨が例年より多いような気がするせいなのか嫌になるぐらい筍が取れています。毎日、筍の煮物に筍ご飯、筍のミソあえというように筍尽くし。おかげで快便です |

|

|

|

| ●、端午節句の飾りつけ | |

大安吉日の今日の朝早く、孫の端午節句の飾りつけをいたしました。お雛様の飾りと入れ替えです。私の家では祝い事の飾りは男がするものとして、毎年私が行っています。これを飾ると5月のさわやかな風の音が聞こえてきそうです。 |

|

|

|

| ●、端午節会神事の案内 | |

年中行事である節会行事の端午節会神事を下記の通りに行いますので、皆様方の参加をお待ちしています。 |

|

| ●、春の茶会と演奏会 4月3日 | |

恒例の茶会と演奏会を行いました。昨年はできませんでしたが、2年ぶりに開催。例年通りの桜の下では自粛でできませんでしたが、月遅れのひな壇の前で行いました。今年も名古屋の二胡の奏者の久保サリーさんが来てくれました。感謝です。 |

|

|

|

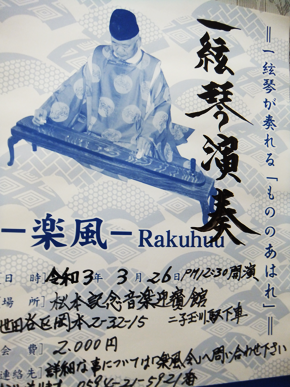

| ●、一弦琴演奏会 3月26日 | |

久々の東京での演奏会。その日より3日間東京滞在。帰宅後次の日は京都出向ということで掲載が今になってしまいました。定員30名満席で無事終えました。机上にあるのは「伽耶琴」です。朝鮮半島伽耶国の楽器で韓国を代表する伝統楽器です。弦は12本。奈良時代に日本に伝わり正倉院御物にあります。一弦琴もきれいな音が出ますが、伽耶琴もきれいな音が出ます。早く着いて誰もいないときに試し弾きしました。しばらく演奏は休んでいましたが、これを機に一弦琴演奏再開で「もののあはれ」の感動を表現していきます。 |

|

|

|

| ●、「椿竹林茶会」と「桜見」のご案内 | |

竹林と藪椿に囲まれた拙宅「椿竹林」にて、毎年恒例の茶会を下記の日程で開催致します。茶会の後に、弁当を持って桑名の桜の名所走井山へ移動して、そこで美酒を傾け演奏会を行います。御出席頂ける人は4月1日までにご連絡下さい。 |

|

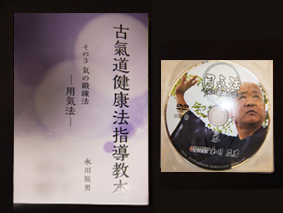

| ●、新刊紹介 古気道健康法指導教本―その3「気の鍛錬法―用気法ー」発売 | |

中国気功の動作と違った、わが国での気の鍛錬法です。家庭で誰にでも出来るように分かり易く説明してありますので、DVDと合わせて行うことができます。 ●、購入は「楽古舎」へ電話、FAX。メールでお願いします。 電話・FAX0594-21-5921番 |

|

|

|

| ●、古典民俗楽器演奏 | |

「一弦琴がもつ精神世界」 「一本の絹糸の音」は心を鎮め、心慰めてくれます。 |

|

|

|

| ●、ひふみ粥神事 1月10日 | |

正月の神社奉仕、新年挨拶、初釜茶会も終え、今日は正月恒例の「ひふみ粥神事」です。伯家神道を行ってから40年間やって来ている恒例行事であり、肇国の姿を取り入れた神事であり、コロナウイルスの社会事情と言えども国家安泰祈願も含まれているのでやめる訳に行きません。今日は鏡開きでもあるのでお供えの餅を砕いての神事を行いました。 |

|

|

|

|

|

| ●、沖縄シーサーの手に門松 | |

門松を立てましたが、門の前に飾る事が出来ませんので、玄関に置いてある沖縄シーサーの手に門松を持たせてやることにしました。いつもは手持無沙汰ですので、ピースをしていて喜んでいるようです。 |

|

|

|

| ●、冬至節祭 12月23日 | |

冬至は21日でしたが、楽古舎では本日行いました。「ん」がつく食べ物7種類と黄色のものを食べる習わしで、「黄色の粥」「筑前煮」「南瓜のいとこ煮」「大根煮」で冬至節祭の直会食です。合わせて一陽来復でこの日に大祓式を行い大祓詞を8巻ほど挙げ、一人一人の名を上げてお祓い致しました。その日の夕刻揖斐川で大祓詞を上げて祓い流しました。 |

|

|

|

| ●、「ひふみ粥神事」の案内 | |

「楽古舎」で40年前から続けている正月恒例の神事。「ひふみ…」を唱えながら「叶え棒」でかき混ぜながら小豆粥を作ります。できたお粥は皆さんで頂きます。誰でも参加は自由ですが5日前までにご連絡ください。 |

|

| ●、12月初旬と言うのに・・・ | |

12月初旬と言うのに、何を寝ぼけたのか、冬眠を忘れたのか。エンドウ豆の手入れをしていると珍しいことに蛙を見つけました。この時期に蛙を見るのは初めてです。暖冬と言うより気象異常ではないかと思います。私の畑では昼間暖かくなると蝶々が飛んできます。その被害が青虫さんです。ブロッコリーの葉を食べてしまいました。青虫さん寒くないのかと思うのですが、パクパク食べています。エンドウも蔓が伸びてしまい、これで雪降ると枯れてしまいます。そちらの方が心配です。 |

|

|

|

|

|

| ●、百日の歯固めの祝い | |

次女の孫が生まれて百日目。通過儀礼に従って「百日の歯固め」のお祝いを家族みんなでお祝い致しました。歯固めは健康長寿を祈るものです。お祓いの後に祝詞を上げて神様に孫の行く末をお祈りいたしました。爺ちゃんが祓いを唱えると、長女が祓い串を以って先に家族と次女をお祓いしてくれました。どことなく主役を姉ちゃんに取られてしまったようです。兄ちゃんは写真係です。禁酒の酒を久しぶりに堪能しました。孫のお蔭と喜ぶべきなのか、意志が弱いと言うのか。祝いが多いのも嬉しいものです。 |

|

|

|

|

|

| ●、節会行事を楽しむ会 「冬至粥祭の案内」 | |

「日時」 12月23日(水)午前11時 |

|

| ●、紅葉狩りといなべ蕎麦の食事 | |

三重県北勢の藤原岳の麓にある聖宝寺は紅葉の名所です。我が家より車で40分位の所にあります。数年ぶりに孫を連れてお参りがてら紅葉の庭園散策。その後、本命のいなべ蕎麦を食べに行きました。員弁は蕎麦の耕作面積は県内一です。蕎麦の茹で方が上手なのか、来た甲斐があった蕎麦の味でした。員弁は蕎麦の専門店が多く「いなべ蕎麦」はおいしいですよ。 |

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎ユーチューブ | |

霊動法を「楽古舎ユーチューブ」に流しましたら多くの人から反響を頂きました。以外にも霊動法を知らない人が多いのには時代の流れなのかと思いました。そこで聞かれたのが「振動法」「霊動法」「ハフリの行法」の違いです。神道学に興味がある人はHP玉鉾会「神道の質問コーナー」を検索して下さい。分かり易く説明しています。又、霊動法についてはHP楽古舎「霊動法」を検索ください。 |

|

| ●、七五三詣 | |

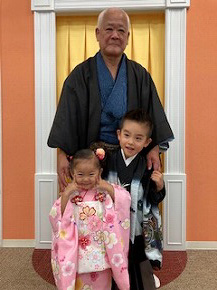

11月15日、今日は七五三詣でのお祝いの日、我が家でも孫達と孫の友達を呼んでの祈祷を行いました。普段はおとなしく神様の前に座っているのが、友達がいるとなると、おだってはしゃぎ回っています。爺ちゃんの祝詞の声がかき消されますが、神様は子供の笑い声が好きですからこれも良しとするかなと思います。 |

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー第33回「ホツマツタエに伝わる太占図」 | |

太占図の内容については今でも解明されておりません。太占図を理解するためにはホツマ暦が理解されていないとできません。11月にホツマ暦についての講座を開きましたが、それを理解しての講座へとなります。「太占図」「ホツマ暦」共に生前の松本善之助自身も分からないという事を手元にある機関紙「ほつま」に記しています。 |

|

| ●、宇宙芋の収穫。10月14日 | |

今年始めて宇宙芋を収穫。エアーポテトと言うそうです。蔓に大きなむかごが出来るわけですが、それが普通長芋で見るむかごの大きさでなく馬鹿でかいむかごです。原産は東南アジアのようです。摩り下ろすと長芋を磨った様な感じですが粘りが強いです。味はむかごの味そのものです。ただ摩り下ろすと黄土色に変化しますので気持ち悪い感じを受けますが、その変色こそポリフエノールの豊富さ上です。ガン予防や老化現象を防ぐ抗酸化作用があります。その他に植物繊維、カリウムが豊富ですので健康食と言えます。 |

|

|

|

| ●、第32回「楽古舎教養セミナー」-ホツマ暦と古暦― | |

飛鳥時代より、我が国の暦は中国移入の中国暦を江戸時代中期の天保暦が出来るまで使用していました。いわば日本には暦がなかったとの考え方です。それは古代日本には文字がなかったと言う考え方から学説から除外されています。。しかし、ホツマツタエにはホツマ暦が記載されています。ホツマ暦に記載されていることが、中国の書物に古代日本の生活文化を記載している文章と似通っているところがあります。 |

|

| ●、豊作のゴーヤ | |

夏8,9月の雨不足元気でないゴーヤが9月中旬の大雨で生き返り、遅ればせながら、今を盛りとして勢い良く育っています。ゴーヤチャンプルが有名ですが、塩揉みして水で洗ってあげると、苦みもなくサクサク感があっておいしいですよ。毎日食べています。ゴーヤの栄養はビタミンCが豊富で、他に葉酸、カリウム、植物繊維が多いことから特に女性の食べ物だと思います。 |

|

|

|

|

|

| ●、重陽の節句祭(萱粥神事) | |

楽古舎の重陽節句は萱、ススキのお祭りです。古代よりススキと我が国の生活文化には深い関わりがあります。この祭りで重要なものはススキなのですが、この季節になってつくづくと感じるのが、開発などで町里にススキが少なくなったことです。祭典後、我が家で採れた野菜での直会です。古代医療の薬膳と季節の物を神様に供えて感謝する「神人共食」を残す本来の祭りの体系を今に残す、珍しい祭りです。 |

|

|

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー 第31回「日月神示と甲斐の仕組み」 |

「日 時」 10月4日(日)午後1時10分~午後4時 |

| ●、重陽節句祭の案内 |

☆、「日時」 9月27日(日)午前11時 |

| ●、長崎原爆記念日に思う 8月9日 |

今日は長崎原爆記念日。長崎出身の私は原爆をピカドンと言います。キリスト教国のアメリカが日本のキリスト教の聖地”ナガサキ”へ原爆を投下した日です。その時刻原爆投下の浦上天主堂では平和の祈りのミサがあげられていました。終戦後アメリカは直ぐに浦上へ入り破壊された天主堂から首だけのマリア像を本国へ持ち帰りました。それが返還されたのは近年の事です。浦上に落ちた為に回りを山に囲まれた長崎の町は全壊を免れ救われました。死者も半分で済みました。母がそこで死んでいたら私はこの世にいません。浦上天主堂のミサの祈りは神父と善良な信者さんによって自らを犠牲にしてキリスト教国の罪を受け入れられたのです。7月弟から母の名前が原爆資料館に刻まれたと連絡がありました。此れから永久に人々の祈りを受けられ我が家の一番の幸せ者です。被爆2世の私はこれから被爆地”ナガサキ”の語り部として核兵器反対を唱えていきます。 |

| ●、楽古舎教養講座 第30回―「風の神と風の祭り」― |

「日時」9月6日午後1時~午後4時 |

| ●、夏野菜豊作 | |

梅雨の長雨、日照時間がないことから市場の野菜高騰が言われていますが、私の家の野菜はEM菌を入れたぼかし栽培のお蔭か雨にも負けず沢山の野菜が豊作です。山に食料がなく猿の軍団がやって来てスイカ、トマトなど、トウモロコシは全滅です。泣き泣きの気持ちと仕方ないかなと哀れみの心で許してあげています。今は猿の軍団は市役所、警察のお蔭で山へ帰って行ったようです。野菜は食べきれないので来た人達にお持ち帰り願っています。 |

|

|

|

|

|

| ●、神道と医道の講座―「神々とウイルス」- |

古代においてウイルスが流行る度に神への祈りが行われ、そこに神社が建てられました。神にも荒魂和魂という相反する魂の働きがあり、その働きによるものとの捉え方から神への祈りが行われました。我が国の古代天皇の祈りと合わせて神道学の立場から古代医療をお話し致します。 |

| ●、第29回楽古舎教講座 「信濃国の神々と天武天皇信濃遷都説」 |

壬申の乱後、奈良飛鳥に都をおいて伊勢神宮、大嘗祭などの神祇制度を確立した天武天皇は、晩年当時蝦夷の国である信濃への遷都企画を画策します。何故の信濃の国なのか、当時の信濃の国柄と合わせて信濃の神々についての講座。 |

| ●、奇跡の蘇生 子猫の命助かる | |

7月2日の朝、我が家の子猫クロが車と接触して道路の中央でグタッとなって倒れていました。舌を出して鼻から口から血を出してビクッとも動きませんが、かすかに息はしています。車を道路に置いたまま抱き上げて急いで家に帰り涼しい所へ置き、家内が病院へ連れて行きました。骨折はしていないようですが、かなり衰弱して今晩がヤマかダメかも知れないと医者に言われました。埋める穴でも掘っておこうか、明日葬儀場へもっていくかと案じていましたが、翌日も息はしているがうなだれたままで体は伸びて毛並みが寝ています。時々息苦しいのか猫の声ならず「グアーオ―」「グエー」「ガアー」と精一杯息しようとする声です。家内がミルクと子猫用の餌を口にもっていったりしています。私も背中胸を手でさすったり置いたりして「クロ頑張れ」と声をかけてあげました。どうせ亡くなるなら母猫、同じ子猫の側においてあげようと側においてあげると、なんと動物愛ですね。2匹の猫が手で抱いてクロを舐めたり体を温めたりして癒しています。感動的です。7月5日、そのクロがなんとこちらで「七夕祭り」を行った後に見に行くとヨロヨロフラフラしながら立っているではないですか。やがて一つ二つと餌を自らで食べ始めました。又また感動的です。「クロよう頑張ったね」と褒めてやりましたらやっとニャーと声を出してくれました。此の猫が生き返ったら奇跡だねと家内と話していましたがまさしく奇跡です。家内と2匹の猫のお陰で死の淵から生還です。生命の復活は寄り添う愛情と生きる力を与える祈りだと今更に知らされたクロとの数日間でした。クロを見て教えられたのは、現代人は寄り添う生活がなくなったのかなとヒシヒシと感じました。 |

|

|

|

| ●、棚織祭(七夕祭) 7月5日 | |

参加者が出安い7月5日(日)に斎行。当会の七夕祭は彦星、織姫の祭りでなく、日本本来の祓いの行事としての棚織祭で川の神様をお招きして行います。川に棚を設けて川の祭りを行う祭りが本来のわが国の伝統です。そこで6月晦日の大祓式は行わずに、7月の棚織祭の時に行います。天気予報では雨ですが、なんとその日は桑名の周辺のみが丸く円を描いたように晴れマーク。暑くもなく湿り気もなく気持ち良い祭典が出来ました。この日は祭典中に歌合わせを行う行事を行います。天の川を挟んで両方に分かれて歌を作ります。傑作がいくつあるので下記に紹介いたします。祭典後の食事は我が家の畑の食材と、前日より作るこの日のみに食べる索米という食べ物で、奈良時代より瘧病を防ぐと言われています。 |

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー東京教室 「ウイルスと時の気」 |

コロナウイルスがいまだ終息しておりませんが、ウイルスと人間の関係は太古の昔から続いている戦いでもあり、歴代の天皇を悩ませてきました。ウイルスは人間の体の内外に存在するもので、いわば私達はウイルスの中で生きているのです。そこには気の働きがコントロールされているのではないでしょうか。いわば体の内外の気の働きに寄り掛る人、掛からない人が出て来るのかも知れません。動物はかわいがる人には吠えませんが、それ以外でしたら吠え付き噛みつきます。ウイルスが時の気と言われるように人を選ぶものであるかも知れません。そこで昔の人がどのようにウイルスに対処してきたのかを神道的にお話し致します。 |

| ●、息吹呼吸法京都教室の案内 |

「日時」 7月13日(月)午後1時~午後4時 |

| ●、≪年中行事を楽しむ会≫ 「七夕節句祭の案内」 |

☆、「日時」 7月5日(日)午前11時~午後1時 |

| ●、新型コロナウイルスの悪疫退散祈祷の「疫病神祭」(伯家神道伝承神事) | |

5月5日の端午節句の薬猟の日を期して、日本国内、世界中に蔓延しているコロナウイルス撲滅の悪疫退散の「疫病神祭」を夕日の降ちを見計らって斎行。一週間前から「青柴垣の船」「柊の鉾」「五色弓矢」「諸々の御幣」等の作成。赤の御幣は「疫病神」黄の御幣は「煩主神」。上段に祀る神は本日の主祭神三座。その前にいるのが疫病神を送る主祭神の従者。いわば導きの神。 |

|

|

|

|

|

| ●、春の食材。エンドウ豆 | |

今我が家の春の食事というとエンドウ豆の収穫です。実エンドウはまだですがサヤエンドウとスナックエンドウが採取されています。きれいな花を咲かせているでしょう。白い花は実エンドウ、赤い花はさやエンドウの花です。植物は例年変わることなく春を告げてくれていますが、世の中は暗い話ばかりです。早くグリーン・ピースにならないかなと思います。 |

|

|

|

|

|

| ●、桑名の筍 | |

桑名の名産というと蛤と言われますが、タケノコも有名で名古屋、京都、北陸、東北、北海道へ発送されています。今年は大豊作で、嫌になる位次から次と顔を出します。私も3月中旬から竹林に入って400本から500本位掘り起こしました。毎日筍ご飯から始まり筍料理ばかりです。妙に肝臓の調子が良いのは筍のお蔭なのかなと思ったりしています。 |

|

|

|

| ●、端午節会神事の案内 |

年中行事である節会行事の端午節会神事を下記の通りに行いますので、皆様方の参加をお待ちしています。今年の神事は、現在、世界中にコロナウイルスが蔓延していますので悪疫退散の祈祷と合わせて行います。 |

| ●、楽古舎教養セミナー第26回「死からの復活とミタマフリ」(古代の死生観) |

古代の人は生命を「タマ」としてみていました。「タマ」には「死」への感覚がなく、いずれも再び戻ってくるという事から、生命復活の儀式として―ミタマフリ―と言う日本独自の呪法が生まれました。仏教では死んだら仏様と言いますが、神道では「ミオヤ神」として祀られます。いわば「氏の神」です。生きた「タマ」は現世の人の守り神として鎮まるのが氏神の神社の存在です。 |

| ●、赤玉神事(富福祭) | |

神祇官統領白川家の神事伝承の一つに、江戸時代に京阪神の商家の人達に「富福祭」と言った商売繁盛祈願祭を行っています。当会では高浜清七郎の流れを正当に継承していることより、春の気が立つ立春を過ぎての好日を選んで土を掘り起こしての神事を行います。伯家神道神事は御霊代の赤玉製作に手が込んでいるので沢山は出来ませんが、参列者にお持ち帰り頂きました。 |

|

|

|

| ●、楽古舎教養セミナー第25回 -「皇朝古医道と古神道行法」― |

楽古舎教養セミナー第25回 -「皇朝古医道と古神道行法」― |

| ●、桑名聖天の節分祭 2月3日 | |

桑名聖天の節分祭に孫を連れて初めて行きました。人にもまれて必死で福豆を20袋ゲット。その袋の中に賞品引換券があり、なんと開運厄除箸、開運杓子、福の実の三品が当たりました。今年はありがたい年になりそうです。豆拾いは人生で初めてですが、必死で拾う気持ちが分かりました。人間の本性を見る思いで、他人を押しのけて迄取る姿は本来の人間の闘争本能なのでしょうか。腰曲げている80歳ぐらいのおばあさんが突然人を押しのけている素早い動きには感服。夜、孫達と家で「鬼は外福は内」と孫が大きい声出して豆まきをしました。私の家の豆まきは枝葉を燃やしてパンパンと音を出して豆を撒いて鬼を追い払います。 |

|

|

|

|

|

| ●、千倍稲荷社の鳥居奉納 | |

鈴鹿市にある久留真神社の摂社千倍稲荷神社の赤鳥居を奉納。10年前に奉納したのですが雨風で損傷してきたので新たに奉納致しました。一粒千倍と言われるように御利益のあるお稲荷様です。3月の初午祭までに建立出来て安心しました。久留真神社は白子の氏神様として家内の先祖代々御神稜を頂いている神社でもあります。 |

|

|

|

| ●、振動療法の案内=「古医道と振動療法」= | |||||||||

気血の流れを良くしてあげる対処法の一つに振動療法があります。当会では指導する振動療法は機械器具からの振動、波動ではなく施術者自らの手技療法の指導です。自らで行う事により、患者へ対する手加減が分かり、安心安全かつ、手技療法により患者の心身状態を知る事が出来ます。何よりも振動療法を行って行く中にESP能力(超感覚的知覚)が研ぎ澄まされることです。気の鍛錬もそうですが、人間の頭脳、体の運動は使わないとその機能は低下してきます。 東京教室 |

|||||||||

|

|

||||||||

「問い合わせ先」 楽古舎 桑名市太夫204 0594-21-5921番 |

|||||||||

| ●、横井家墓参 1月25日 | |

1月の行事も漸く落ち着き、今日は家族みんなで、近江神宮2代宮司の眠る横井家墓参に行って来ました。私の家から20分ほどの木曾川沿いのお寺です。今の私があるのは横井時常氏のお陰である事を忘れることなく、48歳に桑名に帰りましてから欠かさず墓参しております。かれこれ20年になるんですね。墓前では必ず孫に爺ちゃんがお世話になった人ですよと言って手を合わしています。墓参後はお千代保稲荷に行くのが恒例の順番です。出店では何を買うでもなく気が付くと孫の物ばかり買っていました。 |

|

|

|

| ●、ひふみ粥神事 | |

正月恒例の「ひふみ粥神事」を東京教室では1月12日、桑名道場は13日に行いました。始めに湯立て神事を行い、煮え切ったお湯を飲んで内清浄を行い、続いて「ひふみ粥神事」です。参列皆さんで「叶い棒」をかき混ぜますが、これはイザナギ、イザナミ神が天の浮橋からヌボコを取ってかき混ぜる国作りに倣った神事です。出来上がったお粥をお供えして「福良雀の神歌」「戌亥の神歌」の言霊を上げて、「酒祝ぎ」を唱えて直会です。当会の「湯立て神事」は笹葉でなく杉の葉で行っております。一つはフイットンチッドの杉の芳香による祭場の祓いであると共に、湯立てのお湯を飲むことから杉精油の効能を直に頂くものです。杉の香りは体をリラックスさせて鎮静させる作用があります。。そこで香料、線香の原材料となっています。飲料すると杉精油の効能により、血圧降下作用、抗ストレス作用、強壮、胆汁分泌作用などがあります。当会では古医道を提唱している事より自然界との関わりを優先した神事を行って来ております。 |

|

|

|

|

|

| ●、神道と医道の講演 |

「日時」1月11日(土)午後4時30分 |

| ●、神道講座 |

「日時」1月12日(日)午前10時~11時30分 |